LE SLA

Con l'acronimo SLA si identifica un ampio gruppo di malattie che hanno come comune bersaglio le cellule nervose che controllano i movimenti volontari. Esistono ottime descrizioni della malattia su siti italiani (https://www.aisla.it/la-malattia-la-nuova-diagnosi/, https://www.conslancio.it/cosa-e-la-sla/) e stranieri (https://www.als.org/understanding-als/what-is-als, https://www.massgeneral.org/neurology/als/patient-education). In particolare, nel 2023, è stato redatto un importante documento europeo sulla malattia e sugli obiettivi terapeutici.

I punti salienti sono:

L'età media di insorgenza è 55 anni, ma sono noti casi in età giovanile.

In circa il 5-10% dei pazienti c'è familiarità. In circa due terzi dei pazienti con familiarità, sono presenti mutazioni nei geni noti associati alla SLA. Tra i più di 40 geni che sono stati identificati, quattro - C9orf72, SOD1, TARDBP e FUS - sono responsabili della malattia nel 70% dei pazienti con SLA familiare nella popolazione Europea. I test genetici sono disponibili gratuitamente. E' molto importante la diagnosi genetica perchè è già disponibile un farmaco efficace (Tofersen) per le mutazioni di SOD1 e altri farmaci sono in sviluppo per gli altri geni.

Nel rimanente 90% dei casi, la malattia è probabilmente multifattoriale. Tra i fattori di rischio sono stati riportati fattori ambientali e legati allo stile di vita. È estremamente difficile, tuttavia, identificare l'intera gamma di fattori che contribuiscono al rischio di SLA. Nel corso degli anni, numerosi studi hanno esaminato la relazione tra SLA e sostanze tossiche presenti nell'ambiente, tra cui: beta-metilammino-L-alanina, metalli pesanti come piombo, manganese, mercurio, zinco e rame, pesticidi, erbicidi e insetticidi; solventi, come benzene, formaldeide e cloruro di metilene. Avere subito qualsiasi tipo di trauma cranico potrebbe aumentare il rischio di SLA. Il rischio è più alto per le persone che hanno subito traumi cranici gravi. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui le persone che hanno prestato servizio nell'esercito o praticato sport professionistici, in particolare football e calcio professionistici, hanno un rischio maggiore di sviluppare la SLA. Alcune professioni hanno dimostrato di aumentare il rischio di SLA. Parte di questo rischio aumentato potrebbe essere dovuto all'esposizione a metalli, particelle fini, solventi volatili e inquinanti da combustione durante il lavoro.

Meccanismi Cellulari e Molecolari nella SLA

La patogenesi della SLA coinvolge molteplici meccanismi complessi a livello cellulare e molecolare, tra cui il misfolding delle proteine, la disfunzione mitocondriale, lo stress ossidativo, l'eccitotossicità e la neuroinfiammazione.

Misfolding e Aggregazione delle Proteine: Le proteine sono molecole vitali che devono piegarsi in forme specifiche per funzionare correttamente. Nella SLA, alcune proteine, come SOD1 mutato, TDP-43 e FUS, si piegano male e si accumulano nei neuroni. Questi aggregati interferiscono con le funzioni cellulari e portano alla morte dei neuroni.

Disfunzione Mitocondriale: I mitocondri sono le centrali energetiche della cellula, producendo l'energia necessaria per le attività cellulari. Nella SLA, i mitocondri diventano disfunzionali, portando a una ridotta produzione di energia e a un aumento della produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) dannose. Queste ROS causano danni ossidativi ai componenti cellulari, contribuendo alla morte dei neuroni.

Stress Ossidativo: Lo stress ossidativo si verifica quando vi è uno squilibrio tra la produzione di ROS e la capacità dell'organismo di disintossicarle. Nella SLA, i livelli aumentati di ROS danneggiano il DNA, le proteine e i lipidi, compromettendo la funzione e la sopravvivenza dei neuroni.

Eccitotossicità: I neuroni comunicano attraverso neurotrasmettitori, con il glutammato che è un importante neurotrasmettitore eccitatorio. Nella SLA, l'accumulo eccessivo di glutammato porta a una sovrastimolazione dei recettori sui neuroni, causando livelli tossici di afflusso di calcio e lesioni o morte neuronale.

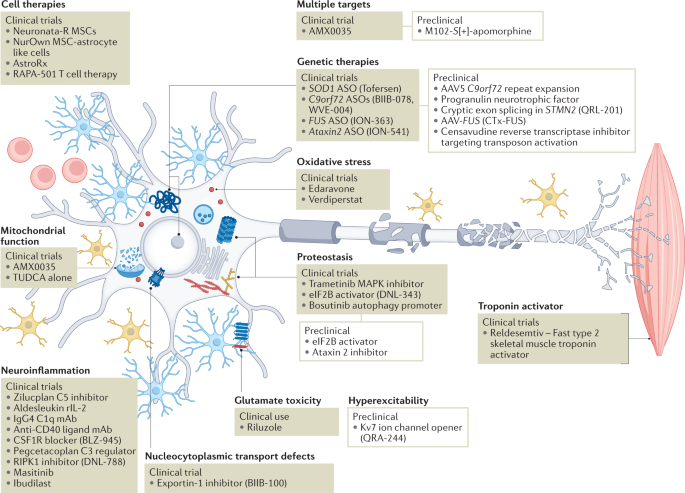

Neuroinfiammazione: L'infiammazione nel sistema nervoso coinvolge microglia attivate (cellule immunitarie nel cervello) e astrociti (cellule di supporto per i neuroni). Nella SLA, queste cellule rilasciano sostanze infiammatorie che creano un ambiente tossico, danneggiando ulteriormente i motoneuroni.Da questo quadro complesso è forse possibile estrarre una linea generale che potrebbe essere utile per indirizzare la terapia. I motoneuroni sono tra le cellule più energicamente esigenti del corpo umano. Questo è dovuto alla necessità di mantenere il potenziale di membrana e di supportare la trasmissione degli impulsi nervosi lungo i lunghi assoni. Qualsiasi evento che conduce ad uno squilibrio tra richiesta e disponibilità di energia porta all'innesco di una spirale di eventi che sono alla base della progressione della malattia. Per esempio, le mutazioni nel gene SOD1 causano una ridotta stabilità strutturale della proteina SOD1 con aumentata richiesta di energia per mantenerla nella corretta conformazione. Se energia aggiuntiva non e' disponibile, la proteina SOD1 mutata si aggrega. La presenza di proteine aggregate provoca un aumento di produzione di ROS, con danno mitocondriale e ulteriore riduzione della disponibilità energetica, sia l'attivazione dell'infiammazione, con attivazione della microglia che aggrava ulteriormente il danno del motoneurone con ulteriore facilitazione della aggregazione di SOD1 in una spirale di eventi che porta alla progressione della malattia. Questo diffuso danno cellulare facilita anche la aggregazione della stessa SOD1. Ora è possibile attraverso un farmaco che silenzia la produzione di SOD1, come il tofersen, rompere questa spirale per consentire gradualmente il recupero del bilancio energetico del motoneurone e della sua funzione, come sembrano suggerire gli straordinari recuperi funzionali osservati in pazienti con SLA causata dalla SOD1 mutata trattati con questo farmaco. Nelle forme sporadiche non è possibile, almeno ora, identificare una unica causa scatenante, e pertanto è necessario agire sui vari componenti della spirale, stress ossidativo, infiammazione, disfunzione mitocondriale e migliorare la stabilità delle proteine. La terapia dovrebbe essere combinata. Lo schema seguente riporta i potenziali punti di attacco e gli studi clinici che sono in corso. Lo schema è tratto dal lavoro che potete recuperare dal giornale scientifico Nature Reviews Drug Discovery.

Questo sito web è dedicato ai pazienti, e quindi non tratterò i sintomi iniziali e il percorso diagnostico, che ben conoscono. Chi fosse interessato a questi aspetti li può trovare sui siti: https://www.aisla.it/la-malattia-la-nuova-diagnosi/, https://www.conslancio.it/cosa-e-la-sla/